KenCube 養鱒場

素人の鱒飼育日記

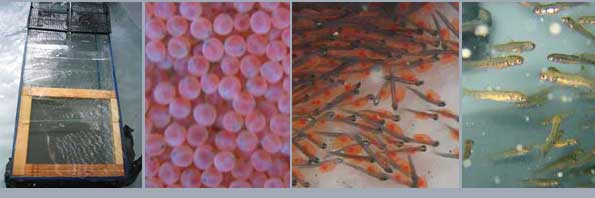

2018年の目標は、寄付放流を約1万5000匹! 3漁協にお願いをするよていです!

その他、発眼卵寄付を何カ所かに寄付をする予定でいます。

将来の有望な釣り場を作るためです!

|

「ストマックポンプは魚にダメージを与える」という意見があるようですが、それは本当なのか?

何を根拠にその意見が出て来たのかいろいろと調べてみたが、大学も養殖業者も水産試験場も調査をしたことがない(私が調べた所)ようなので

魚類研究家として、私が調査をすることにしました。

2018.9.15

水温18度

|

今年の夏はとても暑く 最高水温が22.5度まで上がり 寒冷紗を施して耐えるしかなく厳しい夏でした。 しかし、心配していたIHNは一切発病をしていなく、大成功!!

水温変化での治療 自宅の井戸の10度前後で飼育していて、発病したら 即、養鱒場に移動して、その時期は8度以下ですのでそこで飼育し IHNウイルスの活動を抑える事がベスト! 今は、10cmを越えて、どんどん大きくなって来ております。 |

2018年度は、いろいろなトラブルにあいとても勉強になりました。

2019年度に向けて、装置など新しいものを考え、スタートします。

2018.5.11

驚いた! IHNの発病を抑えることに成功!

あれほど多くの文献を読んだのですが、IHNの対処方法が全く無かったので諦めていたが、運良く対処する方法が解った!!凄い発見か!!(笑)

|

3月6日に 一部移動させた稚魚 3月14日に 大急ぎで移動させた稚魚

これらの状態ですが 家の飼育槽では水温が10度を超した頃よりIHNが発生 連日の大量死が始まった。 そこで、その稚魚の生き残っていたものを、山の養鱒場の施設に移したのですが この時の養鱒場の水温は6度 その流水に入れた3月6日の稚魚は、3月7日以後死ななくなった そして、3月12日には、ほとんど死ぬことはなく、元気な状態になった

そこで、3月14日、約2万匹くらいの稚魚を全滅する前に養鱒場へ移動 自宅の飼育槽に残した1,000匹近い稚魚は、密度が薄くなり病気が治まることを期待したが、その状態は変わることなく 同じように毎日 10%〜20%くらいが死んでいき 全滅した。 よって、少ない量で飼育すれば発病は収まる事はなかった。

|

|

山の養鱒場で 3月6日に移動した稚魚は、残餌の腐敗によりカビなどが発生して 毎日数匹が死ぬような状態になった。 でも、以前の家の飼育槽ように、大量に死ぬ事はないし 回転したり変色したり眼球が飛び出た魚はほとんど無くなった。 ヒレとエラにカビが付き死んでいく個体がいくつか見られた。 この水槽では、おそらく流入させている水量が少ないからなのでは? そう思い、 隣の大型の生け簀(3月14日に移動させてきた稚魚)に一緒に入れて飼育開始。 20m×4mの大きさでかなり多めに水を入れている。

|

|

残餌を流すために、定期的にデッキブラシでそこを掃除して綺麗にする。 |

|

今のところですが IHNは発病していなく、収まっております。 この生け簀に入れた稚魚はほとんど死ぬことはなく元気になりました! 数日間で1〜2匹程度。 避難させたことが大成功 思うには、 HINウイルスは10度から20度が発病する水温 そこで、11度位から13度の時に発病していたので、 それを一気に6度の養鱒場へ移動して、新しく新鮮な多くの水で洗い流すことによりウイルスの発生が抑えられ、発病しなくなったのでは? これが、自然の水での飼育をしていたら水温変化をさせる事が難しくなるが 家の飼育槽は井戸水で水温が高いので、ここで飼育していて発病した場合は、広がる前に、急いで養鱒場の冷たい水に移動させて発病を沈静化させるそれがよい方法ではないかと思う。

|

2018.4.6

|

全滅!! 残念ですが、家の飼育槽では 全ての魚がダメでした 魚の数が少なくなれば、発病しないのが今まででしたが 今回のウイルスは、今までとは少々違っていました 悪くても2〜3割は生き残ると思っていたのですが、 1割程度でしたので、その稚魚たちを 百匹単位での少量を 養鱒場で飼育する池もなく、リスクが大きすぎるので全ての魚を処分しました。

杉坂養鱒場始まって以来です。 |

|

粉末のカルキ薬を数倍の濃度で溶かして殺菌 すげての機材を殺菌しました |

|

飼育槽の稚魚も 少量で飼育しても次々と死んでいくので 全て処分 |

|

アマゴもニジマスも全て全滅です。

施設の階段 回り全てを消毒水で殺菌しました。

自宅の稚魚飼育施設の魚は全滅ですが 避難させた、養鱒場の稚魚が生き残っていますが これから水温が上がる時に発病しそうな状態です。

恐ろしいウイルスが出てしまった!!

これからもっと警戒して考え直していかなければならない。 |

|

2018.3.14

|

もの凄いスピードで死んでいくアマゴの稚魚 全滅 残った稚魚を処分し

カルキ濃度を数倍に濃くし、施設を全て殺菌消毒しました。

|

|

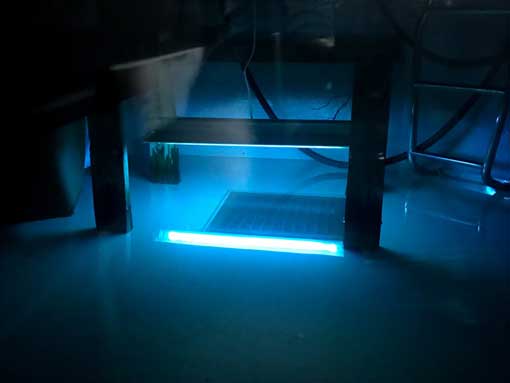

そこに、ブルーライトの殺菌灯を製作して 設置

|

|

アマゴとニジマスの稚魚の生き残りを移動 保菌している魚が綺麗な場所に移り、発病が収まればラッキーと 移動を試みました。 |

|

このままでは全滅と覚悟で 飼育槽の生き残りの稚魚約2万匹を、養鱒場へ移動 15日から月末までは北海道ですので、帰って来てどうなっているか?

数が少なくなった家の飼育槽の状態 引っ越した2万匹の稚魚の状態 これらがどうなるのか? 収まってくれることを祈ります。 |

2018.3.11

水温12度

|

大量に飼育していた メインの飼育槽の稚魚が 1日 数千単位で死んでいく! |

|

順調だったニジマスの稚魚も、驚くスピードで死んでいく!! |

|

|

2018.3.6

水温11度

|

全て良好だった稚魚だったが、アマゴがパラパラと死にだした。 このプールが最上流の孤立した水槽で、 ここに少量の井戸水が入り、専用の濾過装置を設置していた エサの食いが悪く、少量を与えていたが、それでも多くて死んでしまったのかと エサを止めてみた。 しかし、日々、死んでいく魚が多くその死に方が、黒く変色してから、回転して死んでいく固体もあり IHNの可能性を疑い、排水を他の池に行かないように止めた。 その後、3日で7割の稚魚が死んでいき、間違いなくIHNの症状が出た。 |

ここ最近、全く死ななく順調に成長していたニジマスたちに 移らないことを祈るしかなかった。

しかし、その考えは甘かった。 |

|

4cm以上にまで成長した、ニジマスとアマゴの生き残りが 3月5日になり、急激に死に始めた! 最悪!!

|

|

一番最後の孵化稚魚の約4〜5万匹に移らないことを祈っていたが これも感染! 毎日1,000匹近い数が死んでいく しかも、大きく育っているものが多く、全滅の危機になった! |

|

そこで、 過密のストレスを無くするように 円形水槽の魚を、大型飼育槽の仕切りの半分へ移動 |

|

この右は、稚魚が4〜5万匹 広いところでストレスを無くす作戦。 これで、一部が生き残ればラッキー

|

|

急遽、大急ぎで 小型の稚魚 1万匹を車で運び 養鱒場へ! |

|

親魚は全てIHNに感染しているので問題は無いと判断して 養鱒場の施設の魚に影響が少ないように、ホースで水路から水槽へ水を入れて、パイプで下流の川へ水を流すようにして、一部の魚を避難させた。 |

|

水槽の稚魚は今のところ良さそうだが、 これで、収まってくれれば、ラッキーです。 |

|

まさかこんな事が起きるとは、始まって以来の大感染 今年は、全ての魚が死んでしまうかも? ウイルスに対しての認識の甘さ かなり気をつけていたつもりですが、もっと慎重に対策をしないととんでもない事になる! 良い勉強になりました。 |

|

|

2018.2.20

|

アマゴのプールの水温を上げた |

稚魚は好調で、元気よく泳いで、餌を食べております。 |

|

失敗したアマゴの生き残りですが、300匹位は生きていて この魚はかなり大きく、新しく来たアマゴと一緒にできないので そのまま飼育してきたが、小さい方の生け簀で飼育しているニジマス

|

|

これがニジマスの状態ですが、プールが少し小さいので 広い方にいる少ないアマゴと 狭い方にいるたくさんのニジマス。 どんどん成長して、どんどん狭くなるので、入れ替えを行うことにした。 |

|

|

2018.2.19

|

アマゴの稚魚 水温は 5.3度 4〜5度くらいの所で飼育していたらしいので あらかじめ水温を低くしておきました。 少し低めですので、7度位までゆっくり上げようと思います。

稚魚用のエサをよく食べますので、これからグングン大きくなると思います。 |

|

最後に孵化した稚魚を全て、飼育槽の孵化箱に入れた 孵化箱は煉瓦で沈めてあり、浮上した稚魚のみ出て行けるようになる

時々事務所から中の様子を見て、稚魚用のエサを与え始めた。 |

2018.2.18

|

私のミスで、大半を死なせてしまったアマゴの稚魚ですが、 美濃フィッシングエリアのオーナー 三輪さんから(昔からの友人)連絡があり、「今年はアマゴの稚魚を多く作りすぎて、余っているから取りにおいでよ!」 と声が掛かった。 昨年は逆で、当方にニジマスがたくさん余っていたので、三輪さんの所へ持って行ってあげたのですが、今回は逆に、助けてもらうことになった。 |

|

天気を見て、雪のないことを確認し 頂きに行って来ました。 |

|

約15,000匹位いるかな? 助かりました。

庭に作ったシートの小屋 この中に 直径3mのプールを淹れて、 少量の井戸水を足しながら 循環濾過装置を取り付け、オーバーフロー水を、メインの飼育槽へ入れる ようにして、他の魚と隔離したプールに入れました。

昨年はこの場所で、アマゴの飼育に大成功しましたので、今回も同じようにしました。 |

|

|

|

2018.2.18

14日、寄付放流した魚は放流場所から消えた?

放流したのは棒夫の堰堤昼間部

15日 棒夫の堰堤の流れ込みをいろいろな人が釣ったが、誰も放流した魚を見る事が出来なかった。

下流へ行くには難しく、棒夫の堰堤上の浅瀬を通らなければならない、13日の夕方5時に放流して、翌朝14日には、どこにも居なかった。

18日になり、情報が入った!

放流した魚たちは、棒夫の堰堤上流の流れ込み、荒瀬を遡上して、一つ上の広いプールの中間の深いところに固まっているとの情報が入った。

22日に 一度確認しに行って来ます。

その後、カワウやアイサがいくつもその場所に飛来して、魚の姿を確認できず、終わりました。

放流場所が悪かったのか? 残念です。

2018.2.13

昨年より育ててきたアマゴの成魚 17cm〜25cm 300匹を 寒狭川中部漁協の許可を得て寄付放流した!

このアマゴは、流れに強くなるようにと、流水で飼育下茂のです。

詳しくは、寒狭川寄付放流

2018.2.4

|

11月19日に受精したニジマス 順調に育ってきており 日に日に大きくなっております。 |

|

大失敗をしたアマゴ 一部 200匹とか? 何とか生きているのもいますが 体調は不調で、餌を食べない。 |

|

11月24日に受精した卵の稚魚 この後 12月1日 12月8日の受精した稚魚が育ってくるので 広い飼育槽を使うことtにした。 |

|

孵化箱に煉瓦を乗せて沈めて 浮上した稚魚が出て行くようにセッティング |

|

2018.1.28

|

この方法はベストで 配管を水中に入れておいたら、同じようにマイナス8度になったが 凍ることが無くなった。 |

2018.1.27

|

朝7時 管理人さんから また電話が! 「昨日行ったホースは2本とも全て凍って、また水が出ていないよ!」 急いで、車で走っていくと ホースは完全凍結! 他の池の給水管も この写真のように 出口から流れている水が凍っていき 流量が少なくなっていき 全てが凍るようでした 水温を見ると、1.3度 |

|

川から水を引いているのですが、川の状態を見て驚き! 凍っています! この下を走っている水ですので、メッチャ冷たく、少し冷えたら凍ってしまう状態です。

こんかい 東京でも強烈な寒波が来てニュースで流していましたが この寒波は異常です。 |

|

凍り付いた塩ビ菅を太陽に当てたら、中の氷の表面がとけるようで 塩ビ菅を傾けたら 円柱の氷が出てきて、塩ビ菅が使用できるようになった! そこで、塩ビ菅を接続して、隣の池に水を運び |

|

倉庫を探していたら、スポンジがたくさんあったので、塩ビ菅を被って保温した。 |

|

そして、ブルーシートもあったので、横に長く丸めて 塩ビ菅の上に巻き付けてみた。 これで、凍ったら、どうしようも無いでしょう。 28日の朝 凍っていないことを祈ります。 |

2018.1.26

|

朝、管理人さんから、丸形水槽の給水菅が、寒波で凍り付き 給水していなく、水位が落ちてきて、アマゴが死にそう そんな連絡が入った! 急いで、車で向かう! 自宅から約1時間 養鱒場の水路も水面は凍っていて 驚いた!! 今までにこんな事はなかった。 |

|

そこで、エンジンポンプのホースが50mmの太さがあり これなら凍らないだろうと、水路から池まで給水する事にした |

|

水にいれて、空気を抜き サイホンの原理で水を入れる これで一安心! |

|

大型の鱒を飼育している池は、完全に凍り付き 厚さが5cm以上 乗っても全くきしまない状態でした。 |

|

裏川に植えてあるワサビは、若葉が凍っていました |

|

ビニールハウスのワサビは、 若葉が順調に育っており これから先どうなるか楽しみです。 |

2018.1.24

|

朝、稚魚の様子を見ると、 全滅! |

|

ほぼ全滅と言っていいほど死んでいた。 井戸水は酸欠水なのは知っていて そのために、エアーレーションを2カ所で行い エアーレーションで水を循環させるようにしていた しかし、最悪の事態になった もしかすると、体力が弱り IHNが発病したかも? 他の生け簀に入っている稚魚たちは、同じ水を使用しているが 全く異常なし ウイルスではないことを祈る。 |

2018.1.23

|

新鮮な水を入れることにして 飼育槽から送られてくる循環水のポンプを止めて 井戸水が出るホースを差し込み 井戸水を少し多めに流入させた。

|

2018.1.22

病気が発生

|

病気が発生 次々と稚魚が死んでいく ヒレが白く腐っていくので 尾腐れ病のようだ カラムナリス菌の発生による病気だが 卵の飼育の水と同じ水を循環濾過させて使用しているために 発病したようだ。

|

|

水の量は 600Lですので、6kgの塩を入れ 循環水を止め 井戸水を入れる方法に代えた。 これで治ればよいが・・・ 昨年は、全て井戸水のみで飼育して成功したので アマゴはそうした方が良いのか?? ニジマスは強いのか、全く同じ水を使用していたも 何も問題は出ていない。 |

2018.1.18

|

死卵を排除した卵ですが、孵化時に、死んだものが次々と出てくる 奇形と死卵で、稚魚になるのは6〜7割くらいかな |

|

死んだ卵や稚魚にカビがさき そのカビが生きている卵や稚魚を殺すのか 死んだからカビるのか? カビが広がってくる。

これを毎日撤去するのが大変 腰痛が治らない状態が続く。 |

2018.1.15

|

日に日に成長してくるふ化後の稚魚 まだ浮上はしないが、飼育するプールの準備に入った |

|

庭の一角に コストコのプール 直径3mに井戸水の一部を入れ 排水は、飼育槽へ入れる エアーレーションで、水を回して、濾過装置も設置 これで準備は万端! |

2018.1.12

|

山の養鱒場の倉庫にある水槽を撤去 井戸水を止めて、装置を片付けた。 これで全ての卵は終了 今年は、かなり良い成果が見えた。 勉強ですね。 |

|

アマゴの稚魚と最初の孵化稚魚を水槽に移して 餌付けを開始。 |

|

その次の稚魚の浮上待ち。 これらの稚魚は、コストコで購入したプールで飼育することにした。 |

2018.1.9

|

アマゴの稚魚と最初の孵化稚魚が浮上したので 円形水槽を 庭に設置 囲うための小屋を作った。 |

|

隣の飼育槽から、水をポンプで汲み入れ 水深50cmくらいの所で飼育槽へ水が流れ出るように加工した 直径は、1.5mと1.2m

|

2018.1.4

|

11月24日に受精した卵は死卵と区別している途中で孵化が始まり 分けにくくなったので、そのまま放置しておき 死卵にカビが咲き、固まったところで取り除いた。 |

|

この方法だと、生きている稚魚もカビで犯され死んでいく気がするが 死卵を撤去できないうちに孵化してしまったのでしょうがなかった。 正月も毎日死卵と死んだ稚魚を撤去して、ようやく整理ができた。 |

|

一番右が アマゴの稚魚 1万匹 これはかなり順調で、4日には一部の稚魚が浮上し始めて来た! まだお腹が膨らんでいるので、エサを与えるのを待つ。

左と中央は、11月19日に受精した卵 市川に送った卵の残り 4日には、浮上し始めて来た。 |

|

アマゴの稚魚 1万匹 |

2017.12.31

|

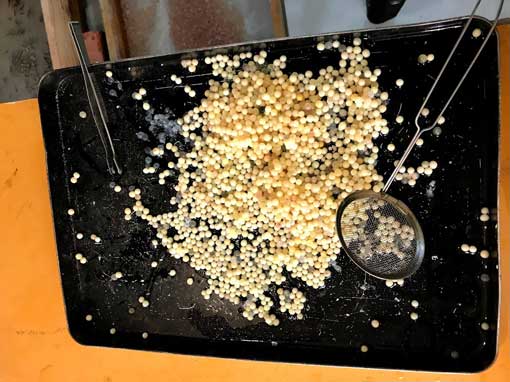

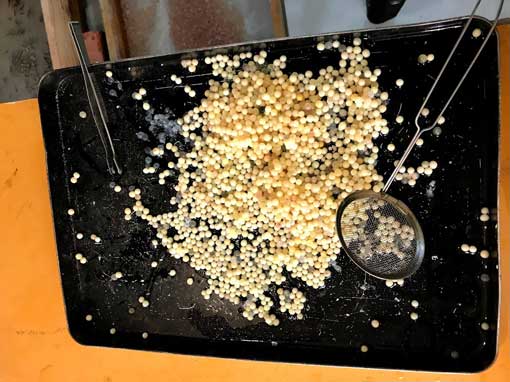

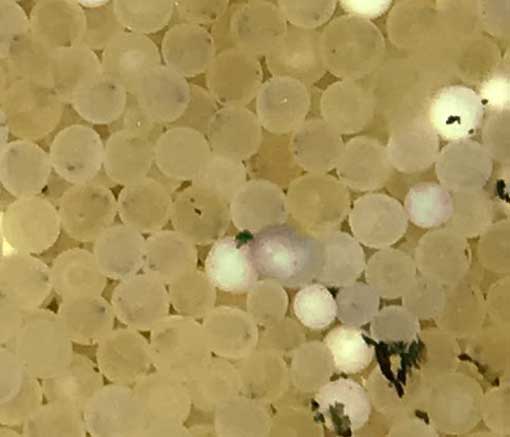

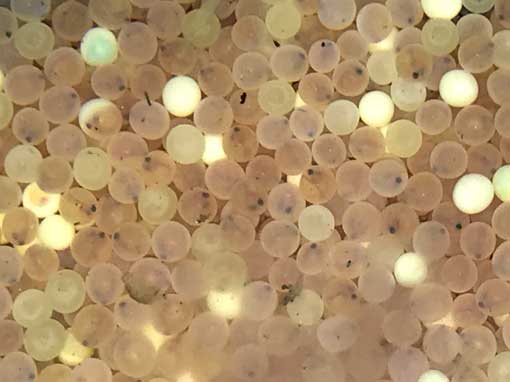

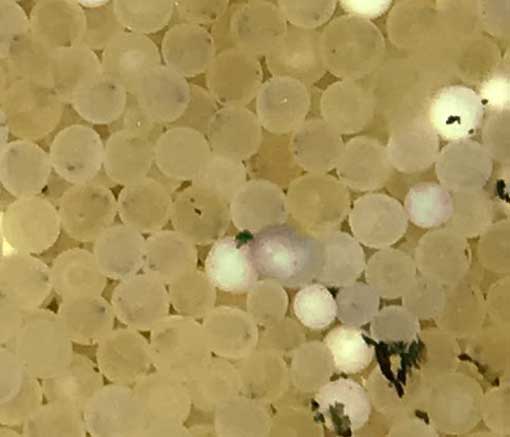

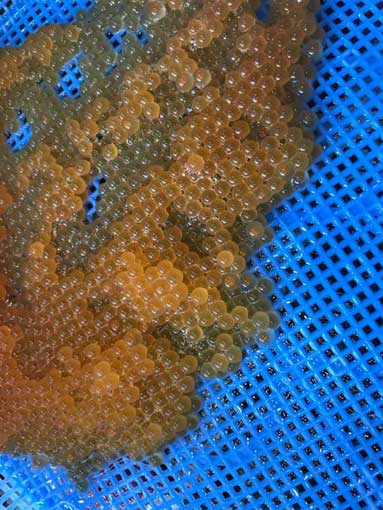

12月1日に 受精させた卵を養鱒場の孵化水槽から持ち帰ってきた。 5万粒以上ある発眼卵 |

|

白いのは死卵だが、透明な中身が何も無い卵がある おそらく、受精できなかった卵なのか? これから成熟するのか? 怪しい卵は全て取り除いた |

|

約4万近くあるがどれくらいが孵化するか? |

|

前回と同様 これで卵を少量すくって、仕分けする方法が早い |

|

この作業は2時間が限界で、 足が冷えて痛くなる そこで、2時間ごとに30分休憩して ケースにお湯を用意して足湯 夕方6時近くに終了出来た。 年内に終了出来て、一区切り。 |

2017.12.27

|

赤い椅子に座って死卵の排除を行っていたら腰痛が酷くなった! そこで、テーブルを作り 椅子を置き 座って作業ができるようにした。 かなり楽になった。

|

|

100円ショップで この小さなステンの網を購入 これで 卵を掬って 死卵と分ける この方法がかなり早い ピンセットは切手用のものを 木の先が尖ったもので叩いて、平らな部分を凹ませて 卵が3個取れるように改造!

|

|

卵が孵化をし始めてしまったので、少しやっかいになってしまった。 |

|

アマゴの稚魚はかなり順調 水温が11度前後なので これがよいと思う |

|

19日に受精した稚魚は、ヨークが挟まったままのものは 大半が死んできた。 流れに当てていたことが失敗でした。 飼育槽の流れを止めて、他に影響がないようにした。 |

2017.12.26

|

11月24日受精卵 25日の夕方、水を切り運んできたのですが イソジンにの希釈液に15分入れ殺菌 翌日の朝、卵を見ると 4割近くが死卵になっていた 運ぶ前は2割程度だったのだが・・・ この中に、発眼しないが白くない卵もあり 5割くらいしか孵化できないと思う。 なかなか難しい。 |

|

11月19日に受精した卵はほぼ孵化したが 少し流れのある位置に孵化ケースがあったために、 お腹のヨークが金網に吸い込まれてひかかってしまい、動けない稚魚がでてしまった。 今まで何年と使用してきた孵化ケース、こんなことは初めて。 卵が少し小さかったので、稚魚も小さく 流れのほとんど無い場所に置くことがベストだったのかも。 勉強ですね。 |

2017.12.22

|

養鱒場の孵化水槽 |

|

水温は 11.6度まで下がっていた。 少し井戸水の量を多くして、水温を上げようと試みた。 |

|

11月24日受精卵 これが1週間前 12月15日の写真 |

|

7日後 22には 目の大がかなり違い、色もピンクがかってきている 中には、まだ生育の遅そうなものもあるので、 25日くらいには、自宅へ移動させようか?と思っている |

|

寄付放流用のアマゴを仕上げる これは実験なのですが、2018年2月 寒狭川へアマゴを寄付放流する事にした、 昨年、寒狭川へ放流されたアマゴは、1日で下りだして、3日後には、放流場所に居なく、そのままダムの放水口に吸い込まれていった。 そこで、これは、養鱒場は止水での飼育が基本であり 止水で育ったアマゴは、流れに弱く、下ってしまうのか? それとも、シラメが持つ性格または習性で下ってしまうのか? それを実験してみたく、9角形の水槽に水を流して 水を回転させて 流水での飼育したものを川へ逃がしたら、どうなるのか試して見ようと思います。 そこで、水槽を洗い、仕切りを外した

|

|

2個の池で水を回転させ飼育中 |

|

|

|

どうなるか? 楽しみです。 |

2017.12.20

|

12月1日に到着したアマゴの発眼卵は、8粒くらいが死んだのみで ほぼ1万粒 全てが無事に孵化しました。 これ本当に一万も合ったのかなと思われるくらい少ないように見える。 |

|

11月19日に受精したニジマスの卵は 大半を兵庫県の市川へ寄付して 残りが、死卵の選別が終わっていないが 少しずつ孵化をし始めてきた。 |

|

スモークサーモンの製作で忙しく、死卵の取り除きは、時々しかできなかった 少しずつやっていこうと思う 今のところ、カビが生きた卵に付着する事がないので、様子を見ております 死卵が固まりカビが生えれば、一塊になるので取り除きやすい。 |

2017.12.15

|

11月24日に受精した卵

|

|

11月23日の停電事故の後に受精した卵を見ると、うっすらと目のようなものが見えた。あと1週間もすれば、発眼しそうです! |

|

今年最後の受精を行う |

|

イソジンで消毒して |

|

孵化ケースに入れた。 これから25〜30日後くらい発眼予定かな? |

2017.12.12

|

家の飼育槽へ入れた 発眼卵 |

|

約4割くらいが死卵になっている 中部電力の停電の影響である!! これを選別するのが大変 約3〜4万粒はあると思うが、それを、ピンセットで1個1個分けるのは 超大変!! |

|

仕方なしに、3時間選別をして、腰が痛くなりこの日は諦めた! |

|

そこで思ったのが、一人では大変な作業で 何人かいれば、早いのに・・・ ふっ と頭に浮かんだのは、トラウトリバー市川のメンバー 直ぐに電話して、「無選別の卵ですが、寄付しますから受け取ってもらえますか?」 OKを頂き、寄付が成立!! 早速に送らせていただきました。 ニジマスの卵を必要とする方、河川へなど放流(漁協許可必要)される方のみ 寄付します! 商売や観賞魚などの方はご遠慮ください。 |

2017.12.11

|

家の飼育槽に入れてあるアマゴの発眼卵 1万匹が孵化を始めた |

|

飼育槽の循環水は、泡だらけになる 卵の白身部分の液体が、孵化と同時に水に出るから、 水に泡が立ってきたら、孵化が始まった証拠になる |

|

午後から、養鱒場に行き、受精卵の水槽から、先日発眼した 11月19日の卵を取りだし、川で洗った! 約半数が死卵となっていた。 中部電力の停電の影響だ! 全滅にならなくて良かったが、とんでもなく大変な事になった! 死卵は腐り、腐敗臭が酷く 脂が浮く バケツに入れ、浮遊する死卵を川へ流した。 死卵を取り除くのがとても大変。 冷たい水で足はしびれ、腰痛が酷くなる ある程度 死卵を取り除いた所で、水を切り ザルのままで、保冷剤を箱の中に置き、卵に保冷剤が触らないようにして 自宅へ運んだ! 水3Lにイソジン15ccを入れ、15分の殺菌を行う。 その後、飼育槽に入れ、翌日 死卵を取り除く予定。 |

|

2017.12.08

養鱒場の辺りはとても寒く 水温は 10.5度になっていた

さらに寒くなるので、井戸水の流入を多くして 12.5度まで上げて帰ってきた。

|

11月19日に受精したニジマスの卵 5日には、目は見えていなかったのですが 8日には、発眼しておりました! 中には 発眼していない卵もあるので、もう少しこのままmの状態にして 成長させようと思います。 |

|

11月24日に受精した卵 異常なし |

|

12月1日に 受精した卵 異常なし |

|

12月8日 雪の降る中 今日も受精を行った |

|

|

|

2017.12.05

水温 11.5度

|

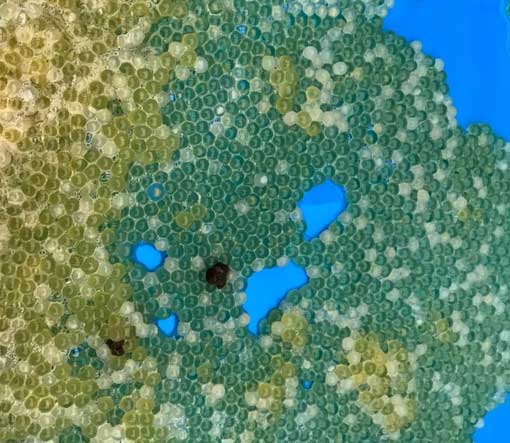

11月19日に受精したニジマスの卵 何となく 目のような陰ができていている。 11月23日の中部電力の停電で、多くの卵が死んだ 3分の1から半分の卵は死んだよう 触れないので、確認ができない状態です。 |

|

水路脇のワサビは、清涼が今ひとつ。 |

|

しかし、ビニールハウスは成長がよい! |

|

中心部分に新芽が次々と伸びてきている ハウスが成功したら、さらに大きなハウスを建てる計画をしようと思います。 |

|

2017.12.03

|

自宅の 飼育槽の運転を25日から開始していたのですが 地下水の水温が15.5度もあり、かなり高いので 地下水の流入を停止 循環水のみにして 水温を低下させた。 |

|

12月1日の夜 アマゴの発眼卵が 1万粒届く |

|

大型の箱に入れて、孵化を松状態。 |

2017.12.01

水温は 12.3度

|

水温は 12.3度 この日も、鱒の選別を行い受精をおこなった。 |

|

先週 11月24日に受精させた卵は、正常 ほとんど死卵はなく、順調だった。 |

|

停電の影響は大きく 2割以上の卵が死んだ! 黒くかびた卵が出てきたので、これから死卵がカビてどんどん死んでいくようになると予想される。 中部電力は大変な事をしてくれた。 |

2017.11.24

水温は 11.5度

|

昨日の停電で、2割くらいの卵が死んだようだ。 日に日に白く死んだ卵が増えていくが、どこまで増えるか心配です。 |

|

朝から 鱒を捕獲し お腹の大きなものを選んで、採卵 |

|

手順通りに採卵し 等張液で何度も洗って イソジンに入れ消毒。受精。消毒。 |

|

今回は 円柱形の孵化ケースに入れた。

水温は 11.5度 |

2017.11.23

最悪の事態

停電!!

|

朝6時過ぎ 養鱒場の管理人さんから 電話があり 停電になっていると聞かされた この時点では、いつから停電になっていたのか解らなく 管理人さんが6時の時点で、電気が使えなかったという 大急ぎで、自宅から養鱒場へ車で走った 約1時間 その間に、管理人さんには、時々バケツで水を汲んで黄色いBoxへ水を入れてくださいとお願いしました。 |

|

すると 8時半過ぎに電気が復旧

ネットで調べたら、

養鱒場がある地域は、 5時45分から 8時20分までの停電 その他は、10時過ぎまでもあり、7900戸が停電していたようです 中部電力 なにやってんでしょうね!! いい迷惑です!!

結局 装置は停止しており この装置の弱点で、水が切れると配管に空気が入ってしまい、その後水が入ると、空気が卵の中を抜けるようになってしまうので これが最悪のことで、卵にショックが加わり、死ぬらしいです。 酸欠とエアーでのショックの ダブルパンチ!! 今のところは、昨日よりもかなり多くの死卵が見え 2〜3割はダメになっていて、これから増えるのでは?っと予想しております。 |

|

川の水温は大雨で 9.8度 になっていた。

これならば、リスクが少ない川の水での孵化を考えた方がよいかも? |

2017.11.22

川の水温 8.5度

水槽の水温 12.1度

|

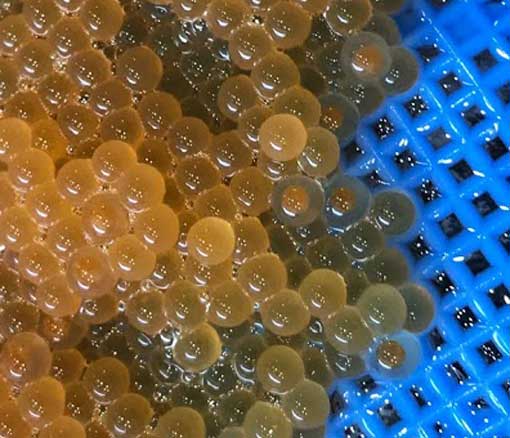

受精3日目 どうなっているのか、養鱒場へ卵を見に行ってきました。 今年は95%以上が、成功していた。

|

|

卵の固まりの中心部分が、下から吹き上がる水流で、ゆっくりと動き 水が入れ替わっている状態 一部の卵が死んでいるが、昨年と比べるとかなり少ない |

|

水温は12.1度

|

|

井戸から出てきている水は、15.5度もあり 孵化に適していないと思い、 水温調整を考えた!

排水口の 口よりも水位を高くする |

|

このように 外側の配管を上げて、排水口よりも 水が高くなるように調整

そして 井戸水の出口に ミツマタの配管を付けて、その先にバルブ そして L字ジョイントで、排水口に井戸水を入れる バルブの調整で、ミツマタから出る水量(暖かい井戸水)が決まり ちょうど良い水量にして、水温を一定にさせた。 井戸水の出る量を調整したのですが、井戸から汲み上げるポンプは 水槽用の、消費電力の小さいポンプで少量を汲み上げており 微調整は難しいので、このように考えた。

|

|

水槽内は、ポンプで循環 まずはポンプで上の箱に水を入れ そこから各装置に分岐させる。 |

|

水槽の卵は順調なので ワサビ田はどうなっているか? 見に行ってみた。

ワサビは、根付いたようで、葉が立ち、活き活きとしてきた!! |

|

そして、卵を見ると 大半は、死卵で、ほんの一部が生きている卵だった。

結果、採卵したときの過熟卵が混ざっていたお腹の卵は

白い物を取り除いて、時間を掛けて選別し、受精をさせても 上手く受精しない卵が多いようで、このグループは全て破棄する方がベストのようです。 修行を受けに行ったときの指導通りですね。 今までは、綺麗な物を選別し、孵化ケースに他の卵と混ぜて入れていた すると、この卵が死んで、時間とともに腐り カビがさき、生きていた卵もカビで死んでいってしまうという悪循環になるのですね。 納得です。

|

2017.11.19

晴れ、気温は3度

|

今年の初雪が降った |

|

選別した鱒の中から、この日に採卵できそうな鱒を捕獲する |

|

捕獲しておいたメスの三分の一のメスのみが採卵に適した状態だった。 残りは、まだお腹が硬く 卵が出る状態ではなかった。 1匹1匹を捕獲して、手で触って、お腹が柔ら無くなった魚を捕獲した

|

|

等張液を50L 用意

|

|

台の上には 酸素ボンベ もう一つのバケツに 麻酔薬を入れた等張液50Lを用意 酸素を出して、ここ鱒を眠らせる 3〜4匹を入れ 順番に採卵

|

|

採卵台に鱒の乗せて、卵を出す これは最高の状態の卵だった 取り出した卵は、直ぐに等張液で洗い ケースに入れる |

|

中にはこんな卵が出てくることもある 中には、良さそうな卵もありそうだが、このような卵は全て廃棄がベストのようです。

|

|

一部が白くなった卵も出てきた

これも過熟。 |

|

綺麗な卵は、イソジンで消毒して、等張液で洗い 受精させて、またイソジンで消毒 |

|

そして、装置に移して完了。

手順は間違いなく行ったつもりですが 今年は成功するのか? |

|

廃棄する卵は、等張液で洗い、ダメな卵は浮いて流れやすいので流して選別して 良さそうな物を受精させて ワサビ田の砂利の中に埋めてみた。 |

|

この卵は、孵化するのか? |

2017.11.18

雨にて、池の水が少し濁った事と

受精卵を移動する際に、雨が卵に振れる可能性があるために、この日に予定していた採卵を延期し

ワサビ田の製作に取りかかった。

|

このワサビは、何年か前に、伊豆のワサビ店から種ワサビを購入し それを育てていたのですが、芋虫に全ての葉を食べられ、一時期は全滅寸前だったものを、少しずつ株分けをして増やして、ネットで囲って育てた物です。 今年の春は、ワサビの花を全て摘み取り、子株が増えるようやってみた。 このワサビをハウスの中に植え替えし、この場所も再度掘り起こして 整理した。 |

|

ハウスを完成させ 中に畝を作って、水を流し、畝に水が浸透していくように考えた |

|

畝に30cm間隔で、ワサビを植えてみた |

|

上流の水路から漏れた水とわき水がワサビの間を流れる

ハウスの位置の問題で、あまり日当たりが良くないので この場所でワサビが育つのか?心配なので 以前から栽培している場所にも、砂を耕して植えた。

|

|

密集していたワサビを整理して、植えてみた。 |

|

以前はこんな状態だった。

この場所は、水路の部分に脇にあり 今年の台風が来たときに、半分以上のワサビが流されてしまった。 そこで、ユンボを操作して、林の中からここまで走らせ 水路を拡張 ユンボは凄いね!! こんな事は、あっという間に出来てしまう。

これでワサビ田は完成! 春に、囲いを作って ネットを被して完成

ハウスは、ビニールの下の部分をネットに交換し、風通しを良くして完了の予定。 |

|

時間があったので、孵化装置の掃除をして 準備した。 |

2017.11.17

|

生け簀の裏側に水路からこぼれ落ちた水が流れる場所があり、それをユンボで広げて、ユンボで生け簀の掘り起こしをしたところから、川砂が出てきたので そこへ、川砂を移し、ワサビ田を作ることにしました。 先日、時間があるときに、その川砂をポンプで洗い、泥を流して、準備をした |

|

|

|

ネットで、ビニールハウスのお値打ち品が見つかったので 今日はそれをセッティング 上はビニールで 下は、メッシュにしようと思っております。 ワサビは囲わないと、青虫など 蝶や蛾の幼虫に食べられて絶滅寸前にまでなってしまいますから 今回は、ビニールハウスを用意してみました。 |

|

今日は気温が低く 1度でしたので、朝はビニールハウス作りで時間を使い 日が当たる10時過ぎから、鱒の選別を行いました。

かなり大きなレインボーのメスが多く取れました。 明日より採卵を開始します。 |

2017.11.16

|

養鱒場の卵を孵化させる装置をテストしてみたら、劣化なのか箱の隙間が大きくなっていて、水漏れをしており、思うように各箱に水が回らない事が解った。そこで、100円ショップで隙間テープを購入し、密閉できるように改良。 明日は早朝から養鱒場へ行き、鱒を1トン捕獲して、お腹の大きな物を選別。 |

|

|

2017.11.13

18日から 採卵を行いたいので、その準備に入った。

|

手前の生け簀に選別した親魚を入れる予定

17日に大型の生け簀に網を張り、鱒の選別を行う予定。

それまでには、卵を発眼させる水槽の準備をしなければ!! |

|

手前の水槽に親魚を入れ、大型のバケツに、等張液と麻酔薬を入れ、 奥の流しの横にも大型のバケツで等張液を準備すれば、完了 |

|

その横には 流しを設置して、配管作業を行った。 |

|

廃材の柱を足にして 先日製作した 採卵台 100円ショップで ボールとザルを購入 |

|

柱の形状にカットしテーブルを設置 |

|

中は、テーブルなどはなかったので、 コンパネを購入してきて、掃除、配置を考え テーブルを設置することにした。

手前の流し台は、昔、この養鱒場で使用していた物が、物置の外に放置されていて、それを綺麗に掃除し、持って来た。 |

|

養鱒池の横に建てた採卵場の屋根のシートが破れてきたので 新しい物に取り替えた。 |

2017.11.9

鱒の卵を絞るための台の塗装下地が出来上がった。後は黒に塗り、完成。

庭の水槽の小屋を今年はかたづけなくシートで囲って台風を避けていたので

中のプールに空気を入れて、プールを綺麗に洗って、新しい水を張り、破損がないか調べた。

これで、今年もアマゴを飼育する予定です。

アマゴの卵は、和歌山の業者に1万粒 オーダーした。

12月早々には届く予定です。

2017.11.8

この2年 受精に失敗が多かったので、養鱒場へ修行に行ってきました。

鱒の選別

卵の選別

鱒のお腹から絞ったときに

このように、油分が固まり 鶏の卵のようになっていた場合は、過熟卵として、一腹全てを破棄する事がベストなようです。

正常な卵を絞る

洗う

消毒

その後 受精して、消毒 孵化盆へ入れる。

鱒の卵を絞る時の台

帰ってきて、早速に家にあった廃材で製作

防水のためにペンキを塗る

2017年 8月

ユンボの中古を購入し、始めて操縦して、操作を覚えた!

2016年秋 計画をしてから、土建業の友人に話をして、中古のユンボを購入。

全く操作したことがないので、そのまま、倉庫へ2017年の7月まで入っておりました。

とりあえず、素堀の池から工事に取りかかる

全く操作を知らなく、

操作手順を記憶して、開始!

思うように動かせなく、突如どうなるかわからないので、みんな近くに来るな!といいながらの作業でした。

池の水を抜き、3日したところで作業開始

初めは順調に掘り進んだのですが、何せ素人

キャタを動かし、向きを変えた所、どんどん埋まりだしてしまった。

ショベルで持ち上げて、木材をキャタの下に入れて脱出をしようとしたところ

「プシュー!」

ブームシリンダーからオイルが漏れだし、脱出不可能な状態になってしまった。

レンテックに相談したところ、大型のユンボを借りて、トラックを借りて、オペレーターに来てもらう

とんでもない金額が出ていきそうになった。

そこで、ご近所の方に相談したところ、「今から1時間くらいで行ってあげる」と心強い答えが返ってきた!!

大型重機にワイヤーをかけて、引き出し成功!!

無事に何とか脱出できました!!

シリンダーのオイル漏れ

次は油圧ホースが破裂

この2カ所を大敬さんに修理依頼をしたらなんと! 15万円も請求された!!最悪!!高すぎ!!

翌日曜日、小学校からの親友が 毎日ユンボに乗っているプロなので、応援に来てもらい

ユンボのフロントを上げてターンする方法や キャタを宙に浮かして掃除する方法など

多くの技を伝授したもたった。

池は掘れる限り掘って、鉄パイプを打ち、間伐材を土留めにした。

繰り返すこと3日 地面には、セメントを混ぜ合わせて、地盤の悪いところを改良!

生コン練って、土管を埋め込み、給水口の設置

素堀の池の横の川との間の道を製作

間伐材で土留めをした。

不要なU字溝は取り除き、川の堰に使用

U字溝のところに柵をすれば、魚が逃げなくなる。

U字溝の移動、設置は、かなり大きく重いので日との力では運べなく、ワイヤーをかけて

ユンボのショベルで釣り上げ設置。

この頃には、ユンボの操作は思い通りになってきた。

川の掘り下げ作業、拡張作業は、下流の鱒釣りセンターに濁り水の影響がでないように

今年の冬に行う予定。

養鱒場の上流の草地の下は、生け簀がある

先代のおじいさんが、この養鱒場の上流部を土砂で埋めてしまったからなのです。

そこで、それを掘り起こそうと作業開始

作業中に、ふてぶてしいイノシシがやって来た! こいつが養鱒場の敷地内をボコボコにしてしまう!

何とかこの冬には捕獲して、焼き肉にしてやろうと考えております(笑)

土砂を林の奥へ引き入れ、道路を作りました

そして、その脇に、水が流れているので、U字溝を設置して蓋をして道路を作り

この水を利用して、ワサビ田を製作する予定。

掘り起こしていたら、川砂の部分があり、その川砂をワサビ田で使用することにした

良い感じで、ワサビ田が出来そう。

2017年 9月5日

最悪の事態が起きた

こんな柔らかいさば土のところでうごしていただけなのに ゴムのキャタピラが切れだしてしまった!

早く気がつき、切れたのは、まだ半分!

そこで、ユンボを駐車場へゆっくりと移動。

これで作業は、当面できない!

修理依頼をすれば、とんでもない金額が予想されるので

今度は、自分で修理することに挑戦してみる

全く経験はないが、挑戦!!

ネットで、ゴムキャタを探す!

どうやら、このユンボ用は140kgもあるらしい。

この重さの物を、素人が交換出来るのであろうか???

とりあえず、注文完了

どうなることやら!!

9月6日 水曜日

2017年 9月 7日

6日にネットで注文した ゴムキャタピラが翌日には届いた

キャタピラの重さは100kg以上

トラックからどう降ろすか?心配していましたが

荷台の上からずらして落とす事に成功

そのまま回転させて、ユンボの横まで移動させました。

後は 交換のみですが、一人では難しそうなので、応援がいる翌日に交換することにした。

その間にネットで交換方法をしっかりと勉強した。

9800円でシートも注文していたので、古いシートを外して

土台の鉄板に穴を開けて、新しいシートを取り付けた!

少し大変な作業でしたが、何とかなりました。

2017年 9月 8日

まずは切れたキャタの取り外し作業

まずはバケットで支えて方輪を浮かす

キャタの中心にある穴の中を見ると、グリスのニップルがあるのでそれを外してグリスを出すと

車輪が縮んでキャタピラが外れやすくなるようです。

自然薯掘り用に使用していた、大型のバールを使用して、テコを使って重いキャタピラを外しました。

次は、新しいのをはめる作業ですが

重くて重くて、

グリスがしっかりと抜けていなく、はめるのに一苦労

お手伝いに来てくれた エジリンと素人3掛かりで何とか成功!

なせばなる!

ケガをすることもなく、無事に成功。次からはもっとスムーズに行えるでしょう。

結果、このユンボのおかげで 素堀の池の工事は終わり 2017年の稚魚を放流

ワサビ田は、ほぼ完成しました。