KenCube 養鱒場

素人の鱒飼育日記

2019年は、忍野川へ Brownの稚魚、3000〜4000匹の寄付放流ができました。

他の漁協さんへニジマスの成魚500kgも寄付放流させて頂きました。

2020年は、も 忍野川への寄付放流を行う予定です。

将来の有望な釣り場を作るためです!

「ストマックポンプは魚にダメージを与える」という意見があるようですが、 それは本当なのか? 何を根拠にその意見が出て来たのかいろいろと調べてみたが、大学も養殖業者も水産試験場も調査をしたことがない(私が調べた所)ようなので 魚類研究家として、私が調査をすることにしました。

2年連続で行いましたが、結果、たいしたダメージは無いことが解りました。 |

|

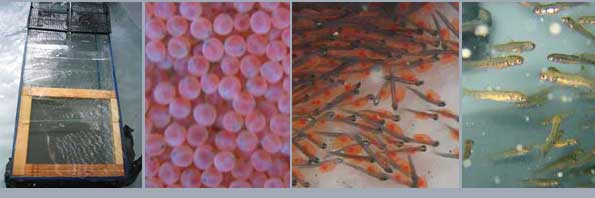

2020年に向けての鱒の稚魚育成日記

2020年 10月1日

|

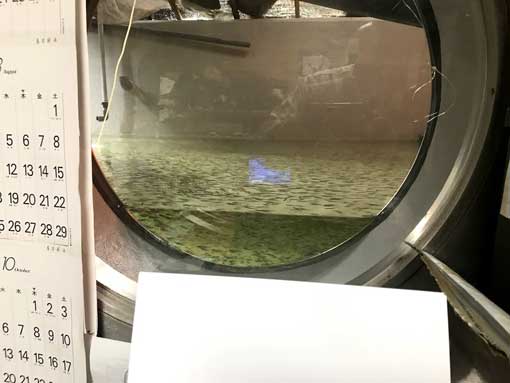

8月に生コンを入れて底を綺麗にした生け簀へ 150〜200gの鱒が入っております。 この鱒たちは、2020年10月からトラポンへ放流される鱒です。 |

|

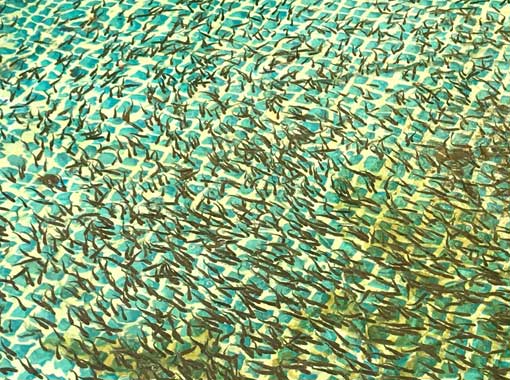

今年大量に飼育しているアマゴ! 大きな物は25cmを超えてきており、成長が早い! その早く育つアマゴは、トラポンへ放流し、35cmから40cm近いサイズにする予定です。 |

|

そのほか稚魚はウイルスにやられてしまったが 少し少なめになってしまいましたが順調に育っております。 |

2020年 9月28日

|

養鱒場の上流部にある小型の生け簀を 前の経営者のおじいさんが土砂で埋めてしまったので それを掘り起こす作業を連日行っております。 今年購入した、軽トラダンプで土砂を運び出しております。 |

|

ユンボで掘り進めます |

|

3カ所くらいの生け簀を掘り出して 稚魚飼育、わさび田など作ってみたいと思っております。 ユンボの作業も、かなり思い通りに動かせるようになりました。 |

2020年 9月8日

|

プライベイト・リバーに泥がたまり水草も生い茂ってきたので 深く掘っている作業中 土手がユンボの重みで崩れてしまった。 ズルズルとユンボが傾いていき、慌ててアームで押さえて ズルズル滑っていくのを押さえた。 かなりびびりました。 このまま水中に倒れていきそうだったのです。 アームで川底を押さえて、水に入りそうな片方のキャタピラを上げ アームを回しながら片方のキャタピラを動かし、片輪走行のようにして脱出! うまくいったから良かった物の、ドキドキでした。 |

2020年 8月25日

|

養鱒場の生け簀が古く、 底が劣化してボコボコになっているので 生コンを入れて綺麗にする作業をした! |

|

生コンの砂利の細かい物を注文し 一輪車で奥へ運びならしていく。 5.5立米 |

|

生コン作業は、8月に行うべきではない! 熱く、大変でありながら、太陽熱で生コンが乾いてきて 素人では作業がうまくできない! 少しボコボコになってしまったが、なんとか完成! |

2020年 8月21日

|

ユンボのキャタピラの交換 業者に依頼したら価格が20万円以上も掛かるというので 自分で交換。 10万円少々でキャタピラを購入 ネットで注文したら2〜3日で届きます。 |

|

キャタピラを支えている駆動部分の中心にあるオイル注入口 このネジを取って外すのですが、専用の工具がなく 外ネジを外したら、中のネジの中心にあるボールの部分を押し込むとオイルが出る。 キャタピラが緩み、オイルが出なくなったら |

|

キャタピラに木をかませて さらに縮めて、オイルを出す。

|

|

目一杯縮めてキャタピラを外す これがメッチャ重い! 100kgもあるのです。 新しいキャタピラをバールで動かし、必死になってはめ込む! |

|

半日かかってようやく完成。 |

2020年 8月1日

|

ようやく梅雨明け! 大雨で池の底はドロドロ! エンジンポンプでそこ洗いをして綺麗な池になりました! |

|

ニジマスの稚魚 |

|

アマゴの稚魚 過去最多の数が生きております。 |

2020年 7月21日

|

ホームセンターでコンパネを購入 その時にカットしてもらい 組み立てのみの状態で購入 ビス留めして、箱を作る。 |

|

角を丸くするためにグラインダーで削る |

|

FRPを作るために、グラス繊維のシートをカットして張る 樹脂が少なく今回はここまでで終了となってしまった。

発眼卵を作るための水槽を製作したいと思います。 |

2020年 7月18日

|

大雨がまたまた降り、心配になって養鱒場へ駆けつけてみると 施設への水の流入口に板で蓋をして、最低限の水しか入ってこないようにしていたので、泥も砂も入ってこなくベストな状態でした。 |

|

過去最多の数のアマゴ 多くのトラブルがありましたが、アマゴは一番順調で ニジマスはかなり少なくなってしまいました。 |

2020年 7月12日

|

日差しぶりに雨が止んだ 養鱒場の中の生け簀を全て洗った! |

|

大型の生け簀は 水中ポンプで流して掃除 稚魚の生け簀はデッキブラシで静かに泥を掃き出す。

今のところ、稚魚も最低数量ではあるが無事に生きている。

|

2020年 7月8日

|

豪雨がやって来た!

夜明けに大雨の音で目が覚めた

朝、養鱒場へ来てみると、台風ほどでは無く一安心 |

|

水の引き込み水路から桝へ入った所で、養鱒場へ引き込まれる水路の入り口に板で蓋をして、流入量を少なくした 写真奥の部分 斜めのフェンスにメッシュの細かい金網がしてありゴミをよけている 落ち葉や小枝などのゴミはフェンス沿いに流れ、オーバ−フローして外へ出て行く。 |

|

養鱒場の中は、トラブルは無く無事だった |

|

稚魚も元気で泳いでいる |

|

生け簀の中は泥と細かい木くずが堆積 ネットで掬って排除した。 |

2020年 6月30日

|

IPNウイルスの発病は、日に日に治まってきて、死んでいく稚魚が1日数匹までになった |

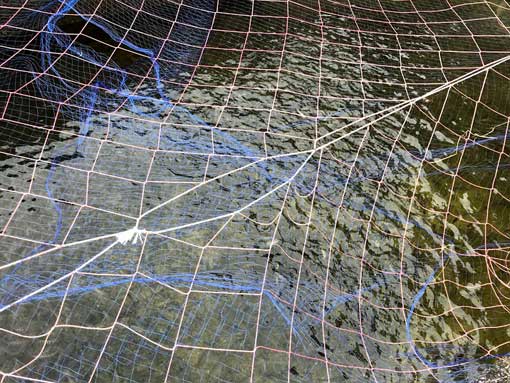

|

カワセミが隙あらばと隙間から入って来て稚魚を狙っていく 防鳥ネットでカバーする |

2020年 6月18日

|

アマゴの稚魚とニジマスの稚魚が発病し 次々と死んでいく

特にニジマスはひどい

|

|

IPNウイルス ニジマスは1000匹いないくらいまで減少した |

2020年 6月4日

|

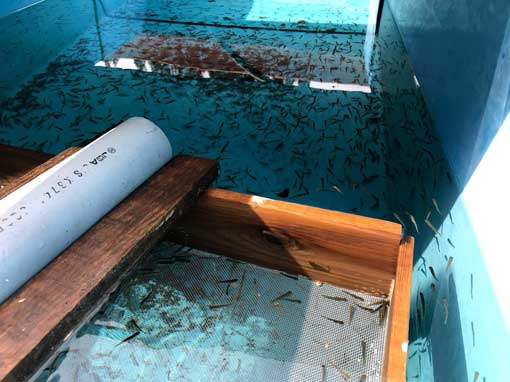

プールで飼育していた稚魚を生け簀へ移動 |

|

サイズ分けをして 上流は 小さい稚魚 真ん中は 中間魚 奥は大型魚に分けて、飼育する。 |

2020年 5月19日

|

トラポンから回収されてきたアマゴが次々に死んでいく これはサギに挟まれて傷を負った魚 |

|

鷺に傷つけられた所から化膿して、カビが入り死ぬ 解剖して身の状態を見ると 表面のみの傷では無く、実までがからりひどく化膿していた。

トラポンのサギ被害は多く、特に水面を回遊するアマゴは狙われやすいようです。 今後、駆除の申請が引き続き出来るようなので、現れるようになったら直ぐに駆除していきたいと思っております。 19日の夕方までに9匹が死に、カビが体についている魚が10匹近くいるのでこれも近日中に死んでいくと思う。 |

|

そこで、この飼育している水槽の掃除を行い ホースを増やして、流入水量を多くしました。 |

|

自宅の飼育槽はカルキを入れて 使用してきた道具全てを殺菌 |

2020年 5月16日

|

ホームセンターで鋼材を購入 寸法を計ってカッターで切ります |

|

アングルをカット |

|

溶接 |

|

丸棒をカット |

|

養鱒場の生け簀で使用する柵を制作 |

2020年 5月15日

|

5月15日 本日より 駆除許可が下りているので トラポンへ早朝から行ってきました。 するとサギは来ておらず、しばらくして釣りをしていると大きな翼を広げてやってきました。

|

|

山側の岸近くに下りてきたサギは、一度狙撃に失敗して逃げて行ってしまったのですが、今までにかなり美味しい思いをしてるせいか、直ぐに戻ってきて 堰堤横の道路へ降り立ったのです。 歩いて近づいていくと、直ぐに飛び立ち、またまた山側の岸近くに下りたのです。 かなりひっつこく、通常ならば遠くへ逃げていくのですが、魚を食べる気満々なのでしょうか、池から離れないのです。 距離76m 今度はバッチリSNIPER出来ました。 これで当分は魚が殺されたり傷つけられたりしなくてすみます。 |

2020年 5月14日

|

小さい方の稚魚を見ていると、中に大きな稚魚が入っている しかもかなりの数なのです。 どうしてだろうと考えてみると、答えは、ジャンプ! アマゴの稚魚はよく飛びます。 そこで、この仕切りの上をジャンプして入ってしまうようなのです。 そこで選別用の仕切りを用意して、再度選別 |

|

これくらいまでに密にすると、メッシュをすり抜けていく魚が増えます |

|

選別終了 これが大きい方の魚 |

|

これが小さい方の魚 |

|

中間に寒冷紗で仕切り膜を張った。 今までは、大小区別せずに飼育をしてきたのですが すると共食いが多く、最終的には5分の1くらいになってしまうのです。 今年解ったのですが、カワセミも来ており、毎年は網もしていなかったので 食害にあっていたのは間違いなく、今年は日々通っていることでいいろいりな事が解り、新しく挑戦をしております。 |

2020年 5月11日

|

トラポンから回収してきた鱒たち 約150匹の魚のうち8匹がこのような傷を負っていた! これ全て サギの被害です。 この魚は何とか逃げてきた魚たちですが、大半は食べられています。 この被害もかなりひどいことが解ります。 5月15日より害鳥駆除の許可が下りていますので 下り次第 駆除をしようと思っております。 |

|

|

|

|

2020年 5月9日

|

またまた いつものように角材をカットし仕切りを制作 8mm目の金網を張りました |

|

これで上流から稚魚たちを下流へ押していくと この目をすり抜けられる小さい個体は上流へ逃げていきます |

|

左が上流で 小さい魚 黒い5mm目のメッシュの仕切り 次が、大きさ魚 今は大小2カ所で分けて飼育中です。 |

2020年 5月7日 午後から

|

もう一つあった古い生け簀の修理 |

|

生コンを4立米購入 前回と同様、生コンで底の部分を綺麗にした |

|

完成!

友大郎も渓亮も トラポン管理人 横井氏も この作業に慣れてきて約2時間で出来 素人ながら、綺麗に完成出来ました。

|

2020年 5月7日 午前中

|

家で飼育していた稚魚の移動 |

|

かなり大きくなって来て 水温は21度を超えて来たので移動させました |

|

数日前に 魚を角に寄せる仕切りを制作 早く魚の捕獲が出来るようになりました |

|

稚魚の積み込み |

|

水槽の中 |

|

養鱒場へ到着 |

|

ウォータスライダーを制作 |

|

真ん中の生け簀に入れました |

0 0 |

家で飼育していた魚の方が水温も高いせいかかなり大きい |

2020年 5月1日

|

仕切りで分けていたが、下流に小さなアマゴがいくつも泳いでいて 網の目よりも小さな魚が居ることを発見。 |

|

またまた木材をカットし材料を制作 |

|

5mm目のメッシュで仕切りを製作した |

2020年 4月28日

|

生コンを4立米注文 |

|

1輪車と 2輪車で生コンを運ぶ |

|

|

|

配水側の底を約15cm高くして、配水の効率を良くした。 トンボでならして、綺麗に仕上げた。 |

2020年 4月27日

|

ホームセンターでメッシュを購入 |

|

削岩機で 亀裂を大きくし コンクリートが入るようにする |

|

削岩機はメチャクチャに重く 横壁の削岩は大変だった! |

|

下の亀裂も大きく開いた |

|

何カ所もあり全身筋肉痛 |

|

メッシュを置いて亀裂を防ぐようにする |

2020年 4月22日

|

アマゴの稚魚を大小選別するために もう一つ 仕切りを制作 |

|

約1時間くらいで製作出来るようになった |

|

ボンドを塗り |

|

隙間テープを貼る 仕切りの下から稚魚が逃げるのを防止 |

|

上流から 小さい魚を入れて分けることにした。 |

2020年 4月21日

|

昨年掘り出した生け簀、ブラウンを飼育していた生け簀の掃除 池の底は老朽化でボコボコ 新しく生コンを入れて直す予定。 |

2020年 4月16日

政府が緊急事態宣言を発令

|

テーブルソーで角材をカット |

|

木枠を制作 |

|

ネットを張って 仕切りを制作 |

|

生け簀に仕切りを付けて 分散していた稚魚を集めた すると、魚はかたまり、怖がらなくなり、順調に餌を食べだした。 |

2020年 4月14日

|

養鱒場の水温は8.9度 まだかなり低い。 |

|

家から持って行った稚魚は大きな生け簀に入って魚が分散し 怖がって逃げ回り餌を食べなくなってしまった。 |

|

プールの稚魚は、密になっているので、怖がること無く順調に餌を食べています。 |

2020年 4月10日

新型コロナ感染のために自粛ムードになり、県外へ出ないように気をつけ

その間、養鱒場の管理を徹底することにした。

|

軽トラの ダンプカーを45万円で購入 養鱒場で使用する。 |

|

養魚場の先代のおじいさんが廃業するときに埋めてしまった生け簀を掘り返す。 |

|

同じ敷地内の広場へこの土砂を一時移動する。 数年後に予定しているキャンプ場制作の時に、 林の中にキャンプサイトを作りたく、その時にこの土砂を使用しようと思っている。 |

2020年 4月7日

|

家の飼育槽の水温が20度を超えて来たので 稚魚の半数以上を養鱒場へ移動する。 |

|

この数まで減らした |

|

ハイエースに水槽を積む |

|

エアーレーションと酸素を入れる |

|

稚魚用の2番生け簀に移動させた。 |

|

平均サイズは4.5cm 1g弱 8kgの稚魚 約8000匹 |

2020年 4月2日

|

8角水槽とこの水槽にカルキを入れて消毒 使用していた孵化盆など、全て殺菌した。 |

2020年 3月30日

|

孵化させた稚魚が居た水槽魚を全てプールへ移動 |

|

8角水槽の稚魚も全て移動 |

|

全ての稚魚をプールへ移動した |

2020年 3月13日

|

養鱒場の中の 水槽 ここで受精卵から発眼卵まで飼育していた水槽 井戸水の量を増やして、水温を11.5度に安定させ 最後に発眼したブラウンの孵化を行い、その稚魚を全てプールへ移動 |

2020年 3月3日

|

ウイルスの発生原因となった生け簀 ここに残っていたアマゴの稚魚全てをプールへ移動 |

2020年 2月26日

|

家の飼育槽は毎日20匹前後が死んでいく IPNウイルスは、かなり恐ろしい。 |

2020年 2月23日

水温11.5度

|

養鱒場の中の 水槽 ここで受精卵から発眼卵まで飼育していた水槽 井戸水の量を増やして、水温を11.5度に安定させ 最後に発眼したブラウンの孵化を行った。

|

|

ブラウンは発育が遅く、一向に浮上しない。 |

|

このケースの中にも稚魚が入っている。 浮上するまで、このケースの中で飼育して良い物なのか?

水槽の稚魚が浮上し始めたら、箱から出して 新しくプールの生け簀を設置してそこに入れようと思う。 |

2020年 2月22日

水温10度

|

自宅の 飼育槽 アマゴの稚魚 |

|

毎日この量が死んでいく この死に方からすると、IHNウイルスに間違いないであろう。 |

2020年 2月20日

水温6度

|

8角の生け簀 以前はここでアマゴの成魚を飼育していた所 ストマックポンプの実験を行った所です。 ここに遮光シートを被し、発眼卵から孵化までの工程を行った。 以前飼育していたアマゴの成魚は、IHNウイルスに掛かっていなかったので そのまま使用したが、ここにウイルスが居たのかもしれない。 水産試験場の結果はまだだが、IHNが出たならここが原因 |

|

孵化した稚魚のうち 浮上したもののみバケツに入れて移動 新設 プールに入れた |

|

プールの稚魚たち 全てアマゴです。 |

|

別の水槽 ここでも、アマゴとニジマス ブラウンの孵化を行いました。 今回は、自宅の施設が井戸が出なくなったために どこで失敗をするか解らないのでいくつかに分けて孵化を行いました 今現在は、ここにアマゴは全て 新設プールに移動させ ニジマスとブラウンが少々。 |

|

孵化ケースに重しを乗せ、1〜2cm沈めて 浮上したニジマスが泳ぎ出るようにした。 |

|

浮いている小箱のケースには、ブラウンの稚魚が入っている |

2020年 2月18日

|

水産試験場へ行って来ました 鮮度の良い 死んだ稚魚を持っていき 調べていただくためです。

来週に結果がわかるそうです。 |

|

|

|

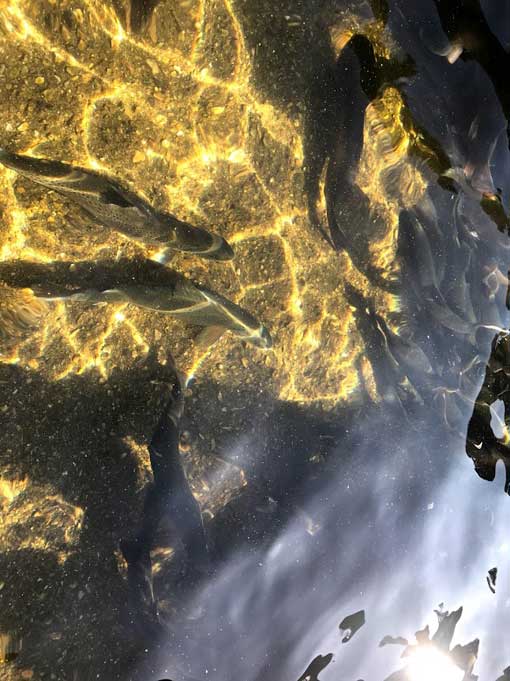

帰りに トラポンへ避難した稚魚の様子を見に行きました |

|

かなり元気で、4分の1位になってしまいましたが 育ってきております。 この数では足りないので、養鱒場のニジマスの稚魚を大切に育てなければならないようです。 |

2020年 2月17日

|

養鱒場に置いてある水槽 ここでもアマゴとニジマス ブラウンの稚魚を孵化させました

アマゴは全て先日設置した大型プールに移動 この水槽で、ニジマスの予備群を育てようと思っております。 |

|

孵化ケースに板の重しを乗せ、少し沈めて、稚魚が出るようにして 浮上した稚魚のみ出しました。 |

|

河川水の水温は 7.7度 今年は異常に暖かいです。 |

|

2020年 2月16日

|

家の稚魚飼育槽で、アマゴの稚魚は、連日死んでおります。 寒波に合わせて、窓を開け 冷気で水温を8〜9度にしましたが、何も変わらず。 17日月曜に 水産試験場へ連絡したいと思っております。 |

2020年 2月15日

|

アマゴの稚魚の養鱒場に置いてあったものが浮上し始めたので プールへ移動 かなりの数が居た。 |

|

家のアマゴの稚魚 毎日50匹近くは死んでいく。 この程度で、これから収まってくれれば良いが、ウイルスならば一気に死ぬので怖い! 水を替えたので、少しは良くなってくれることを期待したい。 |

2020年 2月14日

|

家の飼育槽では、連日稚魚が死んでいく 水が悪いのか? 一気に水量を落として、 水道水を少量流して水替え 失敗の恐れがあるので、養鱒場に飼育プールを設置しする事にした。 |

|

|

|

ニジマスの稚魚を飼育していた生け簀 カルキで殺菌してプールを設置

遮光シートとネットを張った。 |

|

|

|

倉庫の中の水槽は、井戸水の量を多くして シートを被せた。 |

|

流入の水温は、11.3度 濾過器の水温は11.6度 流入水温より高くなるわけがないので これ、水温計の誤差 約11度で、安定している。 この中にはブラウンの稚魚が入っているが、採卵が遅かったので まだ浮上しておらず、おそらく来週には浮上し始めるのでは? |

2020年 2月9

|

餌付けが上手くいかなかったのか? それとも、今月初めの大量死の影響か解らないが 痩せて死んでいく魚が増えて来た。 |

|

以前、消化不良で死んでいった魚は、お腹が膨れて成長の良い魚だったが 今回死んでいくのは、餌を食べていない魚 2万匹近くいる稚魚の中 1日40〜50匹が死んでいきます。 |

|

トラウトポンドに移動したニジマスの稚魚は、死ぬのもほとんど無くなり 順調に餌を食べているようです。 |

|

このまま順調に育ってくれると良いです。 |

|

養鱒場の水槽に残してあったブラウンの稚魚 養鱒場はメチャクチャに寒く マイナス気温

|

|

河川水では、倉庫内でも凍り付いてしまうので 井戸水を流して水温を上げて飼育している。 浅井戸で、少量の水が出るように、エーハイムの熱帯魚用ポンプで井戸水を出しているのですが、(電気代が安い) 排出量が少ないので、井戸水が出てくるホースに、もう一台のポンプを接続 排出量を多くしてみた。 |

|

井戸水の温度が12.3度 水槽の中は10.1度 これからもう少し上がってくると思うので11度位になる予定です。 これで成長も少し早くなるのでは? |

|

養鱒場の屋外の水槽に入っている稚魚 水温3.5度 成長がかなり遅く、いつまでもヨークがなくならない。 予備の、アマゴと、ニジマス。

どれかで失敗をしてもゼロにならないように 3カ所で稚魚飼育を始めました。 |

2020年 2月6日

|

アマゴの稚魚は、とても元気! |

|

ほとんどが死んでいなく、元気で泳いでいたので 一安心。 |

|

死んだ原因は、IHNウイルスならば、 これから、色が黒くなって、泳ぎの悪い魚が出て来て 回転したり、目が飛び出たりして 死んでいく。

腐敗水での大量死ならば、少量の水を加えて、濾過器をこまめに掃除して 残りエサが出ないように気をつけなければならない。 |

|

今年の目標は、数多くのアマゴを育てる事 このまま問題なく成長してくれると嬉しいです。 |

2020年 2月5日

|

1日たって水がかなり良くなった気がした。 IHNウイルスならば、水温は10度以下にすれば治まるはずなので 飼育槽の囲いを外して 寒波の冷気を引き込み、水温を8度まで下げてみた。 |

|

小箱の枠を棒で押さえ込み、水中へ沈めると、アマゴの稚魚が一気に出て行った! |

|

問題はこれ! コストコで購入したプールはかなり丈夫で、製品が良かったが USAのWal-Martで購入して持ち帰ってきたこのプールは質が悪すぎた! 底の生地も薄く、回りのブルーの生地が硬くて弱い生地が使ってある

|

|

コンクリートの上に置き 水を入れて漏れを探す |

|

生地がとても固く、折れ目に何かが当たるだけで直ぐに穴が空く

生地の質が悪く、弱くてもろい 穴の空いた場所は10カ所以上。 プールを広げるだけで、地面にこすれ穴が空いたようです。 |

2020年 2月4日

|

31日から四国松山へ 2月1日渓流解禁のTVロケに行き 2/2日、3日はプライベートで釣りをして留守をしていた 4日 朝 稚魚にエサを与えようと水槽を覗いた瞬間 驚いた!! 半数以上の稚魚が死んでいた! |

|

ニジマスの稚魚が半数以上死んでいた。

|

|

他にも、孵化盆に入れていたブラウンの稚魚は全滅 カビがさいて腐っていたので、これが水を腐らせたのか?

なぜブラウンが死んだのか? 水の腐敗か? IHNウイルス? このどちらか。 水の腐敗ならば、今までならば、井戸水が定期的に補充されていたので 腐敗することはなかった。 ウイルスにはかなり気を遣っていたし、水道水を貯めた時点で 殺菌されていたはず。 ????? である。 |

|

さらに不思議なのが、アマゴの稚魚 1万以上は過密で孵化箱に入っていたが アマゴはごく少数しか死んでいない。 |

|

大急ぎで、生きているニジマスの稚魚を車に積み トラポンへ移動。 半分以上の水を捨て、新しく少量の水道水を追加 この水道水が多いと、カルキで魚が死ぬ 慎重に流入量を調整しなければならない |

|

トラポンの流れ込みに設置したプールへニジマスを移動 3000匹くらいは生き残ったのでは? |

2020年 1月28日

|

アマゴの稚魚に エサを与え始めて3日

|

|

死ぬ魚が増えて来た |

|

お腹が大きく膨らんで 死ぬ 毎年、同じようなことが起こる 今年は大量死はしていないが ここでエサを与えるのを一時期止めることにした |

2020年 1月26日

|

USAのWal-Martでみつけて購入してきたプールを設置してみた |

|

配水も出来るように改良し ニジマスを飼育している飼育槽の循環水の一部をここに入れ 全てをジ循環させようと思っている。

いずれは、ニジマスをトラポンへ持って行き アマゴを飼育槽 ブラウンをここで飼育する予定です。 |

2020年 1月25日

|

ニジマスの稚魚池に、アマゴの稚魚ケースを浮かべた。 アマゴの稚魚にエサを与えると、余りエサが下に落ち ニジマスが食べる |

|

ニジマスの稚魚 |

|

水道水をチョロチョロと流して水を増やしております。 |

ニジマスの稚魚 かなり順調に育っております |

|

アマゴの稚魚 |

2020年 1月19日

水温 10度

|

ブラウンの稚魚 |

|

生まれたばかりのブラウンの稚魚 |

|

アマゴの稚魚用のケースが小さい物しか無いので 90cm×60cmの孵化箱を制作 |

|

ステンレスのメッシュを張り完成 |

|

アマゴの稚魚 |

|

15,000匹 ほとんどが順調に育っております。 これは多すぎで、トラポンで必要な数は3,000匹 残りは、宮川か高原川に寄付放流したいですね。 |

2020年 1月14日

|

|

2020年 1月13日

|

|

|

|

|

|

|

|

2020年 1月11日

|

|

|

|

|

|

2020年 1月7日

|

|

2020年 1月5日

|

箱の中のニジマスの稚魚にエサを与えたら、残りエサが多くできて腐敗し水が汚れるので 飼育槽に放流して、水を回転させ、残りエサが出ないようにした。 このほうほうがベストで、 もうすぐアマゴが浮上し始めるので、そのアマゴは箱の中で餌付けして、残りエサを、ニジマスに食べさせるほうほうを取りたいと思う。 ニジマスは順調に育っております。 |

2019年 12月27日

|

|

|

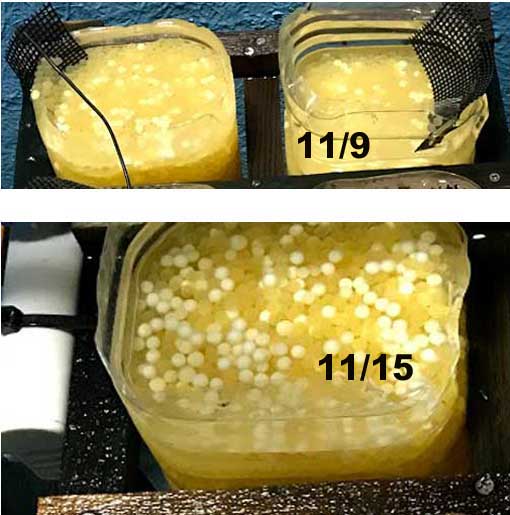

11/15日 の 卵は完全に孵化しました。 |

|

11/15日受精 |

|

11/22日の受精卵は 孵化が少し始まった程度 |

|

孵化盆に広げて 死卵を排除した。 |

|

水温は8,1度 |

|

アマゴの稚魚を1万くらい養鱒場から持って来た。 少し心配なのは、卵でなく稚魚で持ち込んだので、ウイルスが一緒に持ち込まれなかったか?なのです。 卵の場合は、イソジンで消毒してから池に入れるのですが 稚魚の場会は、水ごと一緒にウイルスが入る可能性があるのです。 今回の飼育場所には、ウイルスはいない予定ですが、見えないから今後どうなるか?です。 |

|

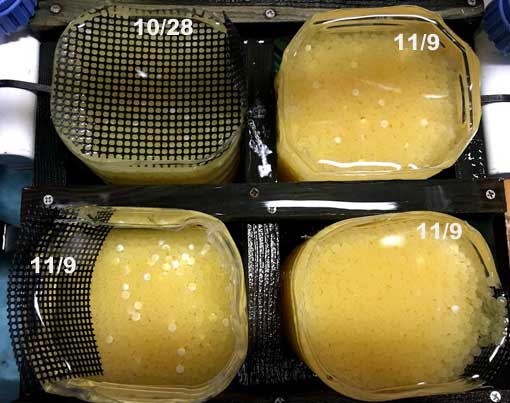

家の飼育槽の水温は11〜13度 11/9日に受精し孵化した稚魚 ヨークがほとんど無くなり 浮上をし始めた。 完全に浮上してから、稚魚用のエサを与える予定です。 |

|

小さいケース3個はニジマス 大型ケースは、アマゴ |

2019年 12月21日

|

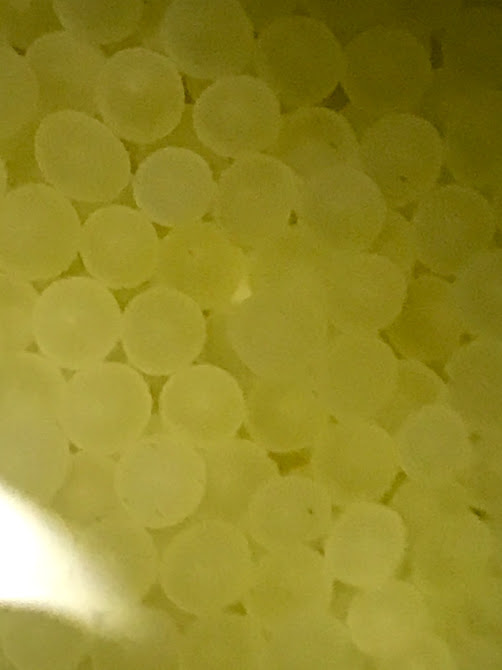

家の飼育槽の水温は11〜13度 11/9日に受精したものが孵化した稚魚

|

|

16,000粒 ほとんど無事に孵化し順調に成長し お腹のヨークが小さくなってきました。 |

2019年 12月20日

|

アマゴの孵化が順調に進んだ 死卵を取り除き、いつ自宅へ引っ越すか? もう少しヨークが小さくなったら、半数を自宅へ持っていき飼育する予定

|

|

11/22 受精卵 よく見ると 受精出来ていない卵も多い そう思うと、来年もう1回、受精の修行に行くのもよいと思う。

ニジマスの発眼卵 できすぎました。

|

2019年 12月18日

|

今年は暖冬 この時期で河川水の水温8.8度は 高い 昨年のように井戸水で孵化をさせていたら、大失敗していたであろう。 河川水を引き入れ、大成功。

|

|

11/22の受精卵が発眼し始めた! |

|

受精方法は毎回全く同じだが、今回は死卵が少なくほとんどが発眼した。 卵の状態、時期がとても重要と思う。

|

|

|

2019年 12月15日

|

家に持って来ていたニジマスの発眼卵が孵化した |

|

16,000粒 ほとんど無事に孵化した 家の飼育槽の水温は11〜13度 11/9日に受精したものが孵化。 井戸水が出なくなってしまったので、この稚魚はトラポンへ持って行き 川の水を引き プールを設置して飼育してみることにした。

|

2019年 12月14日

水温9.2度

|

アマゴの発眼卵が孵化し始めた! |

|

|

|

11/15日の発眼卵 この卵はさらに発眼率が悪い 腐った卵を洗って捨て、これだけ残った しかし、発眼していない黄色い卵 白くなった卵が多い

|

2019年 12月9日

水温9.1度

|

仕分け完了。 100粒の重さを量り 全体の重さを量り 総数量を計算 16,000粒があった。

|

2019年 12月8日

|

残りの卵の仕分け 急いで孵化する前に仕分けしないといけないので焦った。 |

2019年 12月7日

|

11/9日の発眼卵を全て(3本)家に持って来て仕分け |

|

3時間くらいで1本が完了

|

2019年 12月5日

水温8.3度

|

池の生コン張り |

|

5立米の生コンを注文 小砂利 砂利少なめで注文

|

|

2輪車で運び |

|

綺麗にならす 朝9時からスタートして12時までに終わりました。 |

2019年 12月4日

水温8.5度

|

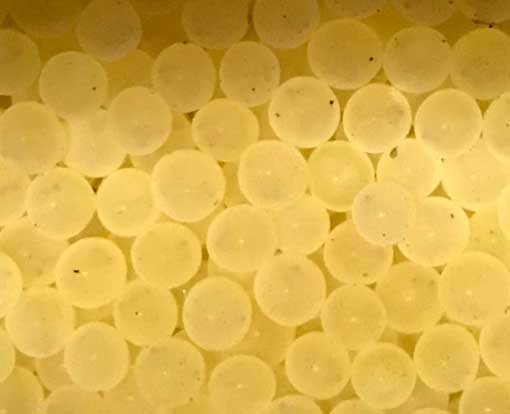

11/9日のニジマスの卵を選別

|

|

未熟卵や完熟卵 時期の悪い卵が多かったようで 4分の一くらいしか発眼卵がありませんでした。 ペットボトル1本が約3時間で選別出来ます。 |

2019年 12月1日

水温9.1度

|

昨日、夕方まで掛かってしまい採卵できなかった魚を捕獲

|

|

1匹1匹お腹を触り、まだ早い 固い魚と ふんわりとしたお腹の柔らかい魚を選別する これがとても大変 暴れてずぶぬれになる

川の水温は 5.1度 かなり辛い作業です。 |

|

採卵受精 |

|

残り8枚の孵化盆に 軽く4枚分しか今回は受精できなかった まだ後 30匹以上のお腹の硬い魚がいたが 昨日と2日で 3万粒くらい受精できたので、必要以上に卵は要らないので 今回で終了とすることにした。 |

|

水槽にいた魚は、大型の生け簀へ移動 |

|

軽く掃除をして、今年の受精は 終了とした。 |

|

8角水槽に遮光シートを張り アマゴの卵を孵化させるようにした。 |

|

12/5 生コンを5立米 注文した。 底の部分が、老朽化して 石がゴツゴツ出て来ているので、新しくする予定で ポンプで洗い綺麗にした。 |

|

11/9日のニジマスの卵が発眼した。 |

|

しかし、よく見ると 3割が白くなった死卵 4割くらいは 黄色いままの 無精卵 3割以下が発眼卵。 かなり受精率が低く ニジマスは毎年良い結果が出ない 時期の問題でしょう。 |

2019年 11月30日

水温5.4度

|

水温は急激に落ち この時期がブラウンの受精のスタートのようで 捕獲したメスの6割くらいが卵が取れた 残りの4割は、もう1週間くらい後になりそう |

|

お腹を触るととても柔らかく、美しい卵が取れた |

|

等張液で洗い イソジンで消毒 2回 これで、冷水病 IHNウイルス IPNウイルスがなくなるようです。 |

|

今年製作した 孵化盆

|

|

今回は約8枚分 2万粒位を受精させた |

2019年 11月29日

水温8.3度

アマゴの卵 推定積算温度 約356度 死卵選別

採卵受精

|

今年初の霜が降りて メッチャ寒い |

|

アマゴの発眼卵は、5〜7万粒くらいあります。 10%くらいが無精卵で 発眼していないものも混じっていた。

しかし、今回は大成功

こんなに上手くいくとは思っていませんでした!

どこでどう孵化させるか? 今年、家の施設は、井戸が涸れてしまって水がないので孵化をできないのです。 |

|

ニジマスは、受精していないものが多く それがカビてきて次々と死卵が増えている状態

|

|

受精させるときの卵の状態はかなり重要ですね。

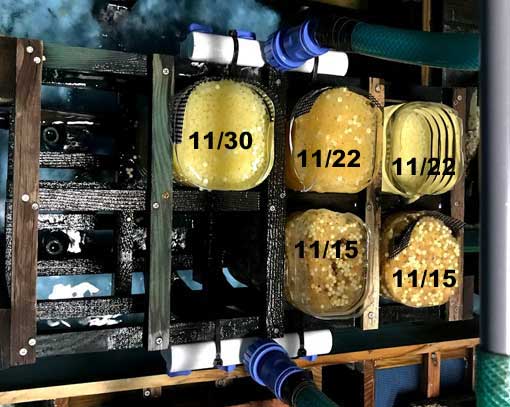

11/9は発眼し始めており、60%くらい受精ができていたようで、死卵がかなり多い 11/15は最低、半数以上が死卵でカビがさいてどんどん卵が死んでいく 11/22は 完璧 死卵がゼロ

受精方法は全く同じです。

|

|

水温が5度台になっていたので 井戸水を入れて水温を少し上げた |

|

ブラウンの選別を行い 11月30日 受精を行う予定。 |

2019年 11月22日

水温9.8度

アマゴの卵 推定積算温度 約300度 発眼が確認されました。

採卵受精

|

アマゴの卵 発眼が確認されました。 10/26 に、受精させたものです。 |

2019年 11月22日

水温9.8度

アマゴの卵 推定積算温度 約300度 発眼が確認されました。

採卵受精

|

アマゴの卵 発眼が確認されました。 10/26 に、受精させたものです。 |

|

まだ、中には未熟なものもあるようですので あと50度 約5日を目安に、検卵 選別に入ろうと思います。 |

|

水槽内の水温は9.8度 井戸水を少し足しているので、水温が少し高い。 上の 8.5度は、河川から引き込んだ水の水温 水の引き込みパイプが100mくらい地上にあるので 気温の影響を受けて、日中は高く朝夕は冷えていると思います。

|

|

今年、発眼卵が成功したのは、 昨年は、水温が14度前後で大半の受精卵が死に、後半になり水温が10度を切るようになってからの発眼率は上がりました。 そこで、今回考えたのが冷たい河川水の利用 130m先にある河川水の引込口からパイプを引いた。 |

|

河川水は濁りやすく、卵が泥を被り死んでしまうので ホームセンターでコンパネを購入し、FRPの水槽を制作 横下に穴を開け塩ビ菅を付け 上から河川水を入れ、中は川砂利、濾過綿、 どのう袋で河川水を濾過する

|

|

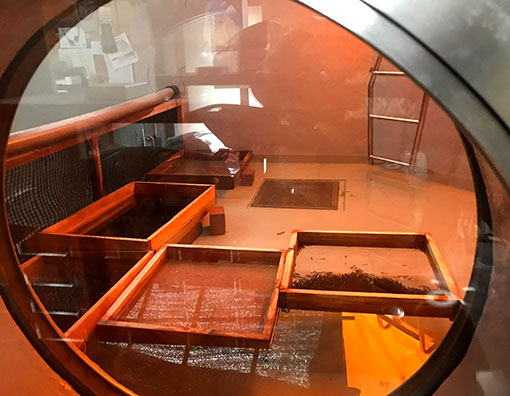

左の写真 奥が、濾過水槽 そこから、オレンジの分配水槽へ水が行き 下の水槽に水中ポンプを入れ、水を汲み上げ分配水槽へ入れる(循環)

濾過水槽から オレンジの水の分配水槽へ入れるのですが、ここにも濾過綿を入れて、濾過。 綺麗な水が、各孵化器へ!

この装置を作ったことが成功へ導いたのでしょう! |

|

|

|

問題は11/15のニジマスの卵 この時に過熟卵が混じってしまい、受精できなかったものが混じり その死卵がカビを咲かしているので 次々に死卵が増えそう。 受精させる卵はよく見て、怪しい卵は捨てるべきですね。 |

|

11/9のほうが死卵は少ない。 10/26日に受精させたアマゴが発眼したので 後2週間くらいで、9日の卵も発眼してくると思う 12月5日くらいかな? どこまでカビが増え 死卵が増えるか? |

|

今日、残りのニジマスの受精を行いました。

今回は、採卵した卵は、全て黒いボックスに一度入れて何度も異常がないか見てから受精させた。 |

|

イソジンへ2回入れ、 冷水病、IHNウイルス IPNウイルスなどを殺して 無菌卵にします。

ブラウンの成熟した魚も3匹いたのでついでに受精 |

|

今回採卵した卵は、かなり良く、死卵がとても少ない。 これから増えてくるとは思うが、受精させる時期は個体により違い、選別がとても重要なようですね。 |

|

これから水温はどんどん冷えてくるので 発眼するには時間が必要になります。 11/9受精で 12月5日前後 11/15は、12月15日前後 11/22は、12月25日前後 来週採卵する卵は、正月過ぎになるかな?

|

2019年 11月15日

水温9.9度

アマゴの卵 推定積算温度 約234度

採卵受精

|

アマゴの卵は順調で少しオレンジになってきました 血管があるように見えます。 |

|

ニジマスも順調です。 今年は成功しそう!

期待しております。 |

|

ニジマスの採卵&受精を行いました。 来年は地面をコックリートにしようかと思っています。 |

|

麻酔が入った等張液に魚を入れ 酸素を入れ、静かにさせる |

|

採卵 |

|

3割くらいが過熟卵でした。 受精しない卵で、これを混じらないようにしなければならないのです。 この卵は、池の鱒に与えました。 |

|

しかし、わかりにくい過熟卵もあり、今回は混じってしまいました。 |

2019年 11月14日

水温12.1度

アマゴの卵 推定積算温度 約224度

|

コンクリートは、上手くいきました! 次は隣の池です。 |

|

水温 12.1度 |

|

ニジマスの卵 死卵が少し増えてきた 中心に白いものがある。 |

|

アマゴの卵 なんとなく、中に何かがありそう |

2019年 11月12日

水温10.5度

推定積算温度 約212度

|

生け簀の底のコンクリートが老朽化して小石でボコボコになってきているので 新しい生コンを5立米購入し2輪車で運び、ならした! |

|

今回購入した生コンは、なぜか石ばかりでコンクリートが少なく 表面が平らにならない。 アスファルトのよう? セメントがかなり少なく、表面をつるつるにする作業がとても大変。 コンクリートの種類があるのか? 次回は、もう少しセメントの多い物にしたい。 |

|

トラポンへ鱒の移動で、約120kgの大型鱒をトラックへ積み込む |

|

発眼卵の様子 河川水のコックを解放にして、川からの流入水を入れた。 |

|

ニジマスの卵には 中心部分に白い固まりが見えるようになった |

|

しかし、アマゴの卵は、さほど変化がない これは失敗かも |

2019年 11月11日

水温11.5度

推定積算温度 約213度

|

昼過ぎから 空が真っ暗になり、夕方かと思うほどの暗さになったので 危ないと思いとっさに倉庫へ逃げ込むと 落雷が鳴り響き、土砂降りの雨が振り すぐさま、雨は雹になった! 凄い量の雹が降り、一気に積もった! |

道路は雨水と一緒に流れてきた雹が10cm近くも積もっていた!!

|

|

|

大急ぎで濁り水が入らないように、川からの引き込み水のコックをひねり 川からの流入水を止めた。 この時の水温は12.1 この後、10度以下に下がり、濁流となった。 |

|

綺麗な水が循環しており 濁り水を止めて正解でした。 |

|

ニジマスの卵の中心部分に白いものが見えるようになった |

2019年 11月9日

水温11.5度

推定積算温度 約191度

|

水温は水槽の中が11.5度 川からの流入水が11.8度 |

|

酸素ボンベを用意して 等張液をバケツに入れ(手前) ここに鱒を入れて麻酔し静かにさせる 奥のバケツには等張液が80L 採卵した卵を洗う用 |

|

採卵 |

|

かなりの量が取れました |

|

ニジマスの卵は、アマゴに比べ少し小さく綺麗 受精してケースに入れる |

|

10/26は アマゴ 11/9はニジマス。 |

|

夜くらくなるまで掛かってしまった。 |

2019年 11月8日

水温11.6度

推定積算温度 約180度

|

水温が日に日に冷えてきております。 今年は、今のところ井戸水を入れずに河川水のみ 水温は11.6度になりました。 朝夕は水温が低く10度くらいにに冷えていると思う 推定の積算温度は180度発眼しそうな様子はない |

|

今のところ見た目では、死卵はほとんど無く 順調そうである。 |

|

水の濾過装置がかなり汚れていたので、綺麗に洗いました。 |

|

水量を増やすために ポリエチレンパイプを買い足し 接続用のポリグリップを購入 約40m上流の水の取り入れ水槽まで延長し そこから水を引き込むようにし、水量を少し多めにした。 |

|

選別 ニジマスのお腹の大きなものが多くなってきたので 選別を開始 ベストタイミングか? 毎年11月5日前後に行うことがベスト。 |

2019年 11月2日

水温13.6度

|

水槽の状態 全く異常無し |

|

アマゴの卵はかなり良い状態 昨年の場合は受精後1週間もしないうちに何割も死んでいた 今年は、知らんがほぼ無し! このまま順調にいくことを願います。 |

|

川の水はこの濾過機へ入り 土嚢袋二重の中へ この土嚢袋で大きなゴミを取り除きます その下に、濾過用の熱帯魚店で購入した綿 その下に、小砂利20kg |

|

そして、隣の、水分配&濾過ケースへ入る仕組みです 綿が黒くなったのは、川の水の濾過装置を超えてきた水が ここでさらに濾過されている証拠

|

|

ニジマスの状態を見る 大半のニジマスはまだお腹が小さい 20匹くらい少し大きめのお腹をしていた鱒を捕獲 仕切りの右に入れ飼育 今週末、もう一度検査をする予定です。 |

2019年 10月30日

水温13.6度

|

濾過装置のおかげで雨がふっても、卵に泥が被ることはなく順調 |

|

卵の中心に白い部分ができはじめた |

|

水温は13.6度

今のところ順調です。 |

2019年 10月29日

実験

以前からアマゴが十数匹泳いでいた敷地内の川へ

未熟でまだお腹が硬く卵が出てこなかったアマゴのメスとオスを放流

その他、精子や卵を絞った親魚も放流してみた。

卵を絞ったオスは、直ぐにカビがさいて死んでいったのですが、メスは、ペレットを与えると食べ始め、元気で泳いでいる。

今後どこまで生きるのか?

今回テストしてみます。

|

サギなどの鳥が来て産卵するアマゴを食べてしまうので、ネットで川を被ってみた。 |

2019年 10月28日

水温14.6

|

26日は、暗くなって魚の捕獲ができなくなり20匹近くのアマゴの親がいたので 全てを採卵 受精させた |

|

数千粒はある。三つ目のぺっとボトルに入れて終了。 これで、全てのアマゴの採卵は終わった。

今年は卵が多すぎたので、来年は、メスを200匹 オスを50匹くらい残して 親魚に育てようと思う。 |

|

水温は 14.6度 上の温度計は川の水の水温 |

2019年 10月26日

水温14.8度

|

まだ多くのアマゴの親魚が残っており 朝からご飯も食べれなく大忙し。 採卵作業を1人で行い、真っ暗になり、LEDのライトで照らしての作業が夜8時まで続いた。 翌日は、岡崎でのフライフィッシングフェスタ 採卵作業はできないので、なるべく多くの卵を採取。 |

|

今回も同様の手順で、 採卵 洗い 殺菌 洗い 受精 殺菌 洗い の作業を行った。 奥の赤茶色の液体が、イソジンの希釈液 |

|

卵の様子がわかるように、一部をぺっとボトルへ入れた |

|

ぺっとボトル2つ 孵化装置に目一杯の卵が入った。 |

2019年 10月25日

|

阿寒湖から帰ってきたら、アマゴの成魚がカビて死んでいるものもいて 大急ぎで採卵をした! |

|

採卵して3000粒くらいで、等張液で綺麗に洗いキープ 約1万粒まで貯めた所で、希釈したイソジンへ入れて殺菌 約1分 等張液で徹底的にイソジンを洗い流す

精子はイソジンに弱く、ここで綺麗に洗わないと受精に失敗する

ボールにざるを重ね、オス10匹から精子を絞る うんちも出てくるので、ザルの上から精子をかけると、ボールに精子のみが溜まる。

その精子を卵にかけて混ぜ合わせ、約1〜2分待つ

等張液を混ぜていき、余分な精子を洗い流す。

その中に希釈したイソジンを入れて殺菌。15分タイマーをかけて待つ。 この殺菌作業で、IHNウイルスや冷水病の菌は死ぬ。 この殺菌作業をしていないとウイルスが発生してしまうから要注意です。 等張液でイソジンを洗い流して、孵化盆へ卵を入れる。

|

|

卵の入った孵化盆を孵化装置に入れる。 ここで初めて真水に卵を入れる事になる。 それ以後は、発眼するまで卵を動かしてはならない。 |

2019年 10月10日

|

養鱒場の倉庫の中の水槽 ここには、少量の井戸水が流れるようになっており 井戸水の水温が高いために、発眼卵のできる率が悪いのでは?と思い 今年は川の水を引き込んだ。 その水槽に、今年製作した濾過器を設置 ブルーの濾過器へは、川の水が入り そこからオレンジの濾過器へ流れていく、オレンジには、水槽の水がポンプで汲み上げられ、水量を多くして、各 孵化装置へ配水しています。 |

|

今年は、3個の孵化装置を使用する予定 |

2019年 10月7日

|

2019年の春頃より製作し始め途中になっていた孵化装置を仕上げた。

左から水が入り、メッシュのお盆の下から水が来て次の枠へ流れていき 次の枠も、メッシュのお盆の下から水が来て流れ出ていく仕組み |

|

お盆の内枠に 加工 取り出しやすいようにした。 |

|

8段重ね、 細かくして卵の水の通りをよくしてみた。 |

2019年 10月2日

|

今年は鱒の孵化を成功させるために倉庫内へ上流から川の水を引き込み、その水が雨で川が濁ったとき、卵に泥が被る可能性があるので、FRPで水の濾過装置を制作。 ホームセンターで、厚さ5mmのコンパネを購入し カット ビスで箱の形を作り その上に、グラスマットを張り着け、樹脂でコーティング 仕上げに樹脂に塗料を混ぜて塗り完成

後は、水を入れる部分と出す部分に穴を開けパイプを接着

|

2019年 8月

|

上流の水路から、小屋の水槽に川水を引き込むための作業を開始 上流の水路に、ポリエチレンパイプを入れ、90mの長さで小屋まで引き込む |